FINE La rivista del vino

REIMITZ ovvero la bellezza del vino

(Testo Till Ehrlich, foto Marc Volk)

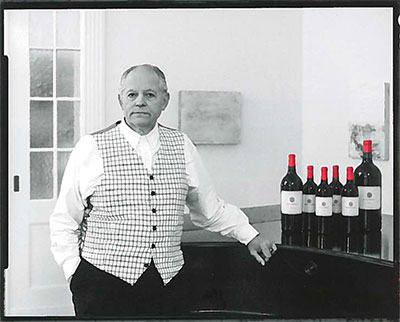

Sangiovese in solo: “REIMITZ” è un nuovo vino cult toscano del Chianti Classico. Ma è profondamente radicato nella tradizione dei migliori vini italiani. Questo è ciò che rappresenta l'enologo Klaus Johann Reimitz, che produce da solo questo raro vino.

Klaus Johann Reimitz ha contribuito a dare forma a venticinque annate della cantina Montevertine di Sergio Manetti a Radda in Chianti Classico, tra cui il puro Sangiovese "Le Pergole Torte", un gioiello del buon vino italiano, che nel suo significato stilistico per il rinascimento del vino italiano è almeno uguale a Tignanello e Sassicaia è uguale. Dal 2011 Klaus Reimitz, classe 1951, produce in proprio un Sangiovese in purezza. Per la prima ne furono imbottigliati solo millecinquecento litri. Le uve crescono in un piccolo appezzamento di proprietà dell'azienda vinicola Poggio al Sole in contrada Tavarnelle, località situata nel cuore del Chianti Classico sopra la millenaria abbazia vallombrosana di Badia a Passignano, a solo mezz'ora da Firenze .

Anche il primo anno è stato un successo. Incarna il gusto dell'uva Sangiovese in modo immediato, aggraziato: non forte, ma molto armonico, fine e differenziato. Un tipo di uva, un vigneto, una botte, un vignaiolo, un vino. Nessun aroma di rovere, nessuna nota tostata, nessun kitsch. Senza Cabernet, senza Merlot, senza Canaiolo, senza Colorino.

Questo vino rosso, che porta succintamente il nome dell'enologo, “REIMITZ”, è qualcosa come la summa della vita di un viticoltore toscano. L'etichetta appare poco spettacolare, elegante e mostra un senso di stile e atemporalità, come se fosse lì da decenni. Ma è stato progettato solo per il “REIMITZ” nel 2013.

Questo vino parla di cose apparentemente semplici, di buon colore, di buon profumo, di buon gusto. Niente di artificiale quindi, solo che non è facile portare il semplice alla perfezione. Proprio come nella cucina raffinata, la preparazione sapiente di piatti a base di uova o pasta è uno dei livelli di difficoltà più alti. Semplice non significa che sia facile da fare. Bisogna davvero capire l'antico vitigno etrusco Sangiovese. Per fare questo, un enologo ha bisogno dell'esperienza degli alti e bassi di molte annate, da quelle buone, medie e difficili. In breve: una vita enologica intensa. “Il Sangiovese è una cosa molto delicata e pregiata. Non è un vino contadino”, dice Klaus Reimitz.

Bisogna immaginare la Toscana della fine degli anni '60 come un paesaggio agricolo che non ha nulla a che vedere con il suo aspetto attuale. Qui la storia europea veniva scritta da molto tempo, ma all'epoca non sembrava avere ancora un futuro. Il paesaggio toscano, che fin dall'epoca etrusca comprendeva la viticoltura e l'agricoltura rurale, era in declino. Il vecchio non era più vitale e il nuovo non era ancora visibile. Il turismo era fuori discussione. Sulle colline toscane gravava un silenzio paralizzante: molte fattorie e tenute di campagna erano deserte, campi, pascoli e vigneti erano incolti. E con loro scomparve progressivamente la millenaria cultura contadina toscana. Il Sangiovese, il sangue di Giove, che qui veniva coltivato fin dai tempi degli Etruschi, veniva spesso aggiunto al Chianti e diluito con vino bianco della varietà Trebbiano prodotta in serie.

La viticoltura era economicamente in rovina, come tutta l’agricoltura rurale tradizionale. A causa della mezzadria e dell'esodo rurale, da decenni non vi erano più investimenti, né in vigneti e cantine, né in idee e concetti brillanti su come rilanciare la viticoltura toscana, un tempo importante. Ma anche nel momento in cui è venuta a mancare, le colline toscane hanno mostrato la loro bellezza, perché la bellezza contiene un sentore di imperituro. Questa bellezza attirò una piccola folla di persone che erano state toccate dalla grazia della Toscana.

Nel 1967 il commerciante di acciaio Sergio Manetti (1921-2000) di Poggibonsi acquistò una di queste proprietà orfane: Montevertine - la montagna attraverso la quale passa il vento. Originariamente la fattoria doveva essere solo una casa per le vacanze. Ma la collina, con il suo podere coltivato fin dall'XI secolo e quasi quaranta ettari di terreno, ha affascinato Manetti. Non era solo un uomo d'affari, ma una persona colta e dotata di senso della cultura, della letteratura e delle belle arti, che apprezzava particolarmente la cucina e il vino. Nel 1968 Sergio Manetti fece piantare due ettari di Sangiovese e con l'annata 1971 presentò con orgoglio il suo primo vino, un bellissimo Chianti Classico, che gli diede il coraggio di andare oltre in questa avventura.

In questo periodo un giovane tedesco, Klaus Johann Reimitz, venne a Perugia dalla Renania per imparare l'italiano e studiare storia dell'arte presso l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, fondata nel 1573; voleva diventare restauratore. Qui conosce il professore e storico dell'arte Roberto Manetti, fratello minore di Sergio Manetti. Roberto diede un consiglio al giovane Reimitz: “Se fai qualcosa, Klaus, fallo correttamente e seriamente”.

Nel maggio 1981, nel giorno del suo trentesimo compleanno, Klaus Reimitz venne a Montevertine. Il silenzio che regnava sulla collina fu una delle prime impressioni intense di questo luogo: “Non c'erano turisti, nemmeno il canto degli uccelli, perché allora in Toscana gli uccelli canori venivano ancora cacciati e mangiati”, ricorda. A quel tempo voleva diventare restauratore e restare in cantina solo per un anno. Ma le cose andarono diversamente, decise di coltivare il vino, e un anno si trasformò in tanti. Klaus Reimitz ha sposato la figlia di Sergio Manetti. Ha ulteriormente sviluppato i vini dell'Azienda Agricola Montevertine insieme al suocero. Klaus Reimitz ha contribuito a creare un totale di venticinque annate di Montevertine.

“Ero giovane”, dice oggi. “La gioia è stata quella di essere coinvolti nella creazione di un vino che fosse bello”. Il concetto di bello è forse una chiave per comprendere Klaus Reimitz e il suo vino. Non si basa su una convinzione tecnologica nell’ottimizzazione, ma su un pensiero esteticamente educato. A Reimitz non piace descrivere i vini come grandi. Chiama “bello” un vino che per lui ha successo e viene il sospetto che nella parola risuoni tutta la storia delle idee sul bello, soprattutto l'idea che la forma ordinatrice del bello sia in grado di sollevare il pesante alla luce.

L'azienda vinicola Montevertine ha rinnovato la tradizione del buon vino toscano dall'interno, anche se o perché è un'azienda relativamente giovane per gli standard toscani: mentre gli anni '70 furono la fase di sviluppo per Montevertine, la Toscana e i suoi vini furono scoperti negli anni '80, seguiti negli anni '90 dalla fama mondiale di Montevertine, il cui simbolo era il vino di punta “Il Pergole Torte”.

Sergio Manetti muore nel novembre del 2000 all'età di settantanove anni. Dopo la sua morte, Klaus Reimitz organizzò il ricambio generazionale, affidando la responsabilità al figlio di Sergio, Martino Manetti. Il 2005 è stata l'ultima annata di Montevertine di Klaus Reimitz. Vive ancora oggi a Montevertine. “Qui sono protetto e ho protetto il mio ambiente, in Asia, per esempio, sarei solo con il mio vino”.

Il suo vino, "REIMITZ", proviene da un appezzamento di vigneto di un ettaro che Klaus Reimitz chiamava affettuosamente "Boronzky", in onore della sua bisnonna russa. Il fatto che “REIMITZ” esista è dovuto anche agli amici fedeli che sono stati al fianco di Klaus Reimitz e lo hanno incoraggiato e sostenuto nei suoi progetti di produrre il proprio vino. Uno di questi è lo svizzero Johannes Davaz, titolare dell'azienda vinicola Popggio al Sole. Gli affittò il terreno del vigneto e permise a Klaus Reimitz di produrre il proprio vino nelle sue botti nella cantina Poggio al Sole.

Come il Pinot Nero, il Sangiovese è considerato una varietà difficile ed esigente, sia in vigna che in cantina. E il Sangiovese solo rappresenta una sfida speciale per un viticoltore perché la varietà matura lentamente e tardi, motivo per cui in autunno è a rischio di umidità. Può avere tannini e acidi molto duri, soprattutto se le rese sono troppo elevate e le uve non hanno potuto maturare. Anche il troppo caldo è dannoso per la sua qualità; il vino diventa quindi monodimensionale, alcolico e dolce, come nel caso di alcune annate di Brunello.

Al contrario, le altitudini più fresche del Chianti Classico come Tignanello, Montevertine o Poggio al Sole offrono condizioni di vegetazione ideali per il Sangiovese in termini di eleganza, complessità e longevità. Ma anche qui la qualità può essere raggiunta solo con un'elevata cura in vigna e con molta sensibilità ed esperienza in cantina. Se questi fattori non sono presenti il Sangiovese sviluppa rapidamente un'espressione ruvida. Ecco perché l'idea di base del vino Chianti Classico si basa su un'idea dello statista ed enologo italiano Barone Bettino Ricasoli (1809-1880) del 1840. Secondo questo, la ruvidità del Sangiovese dovrebbe essere resa più gradevole in un modo cuvée con varietà come Canaloio e Mammolo. Fino alla vendemmia 2006 la legge sul vino era addirittura consentita diluizione con varietà di vino bianco come Malvasia e Trebbiano.

Il cambio di paradigma dell’alta viticoltura italiana inizia alla fine degli anni Sessanta. Ha portato una rottura con la formula obsoleta del Chianti Ricasoli del XIX secolo: invece di diluire il Sangiovese con altre varietà e renderlo "più morbido", come prescriveva il Consorzio del Vino Chianti Classico Gallo Nero, ora si trattava di usarne uno Migliore cura in vigna e in cantina per aumentare la qualità. Ciò è avvenuto attraverso una drastica riduzione della quantità di raccolto, attraverso piante di vite di migliore qualità e una maggiore densità di impianto, che naturalmente riduce anche la resa.

Fondamentale è stato anche un diverso stile di coltivazione, che ha aperto nuove strade in Italia attraverso l'uso delle barrique e l'introduzione di mirate fermentazioni acide biologiche. Il primo vino di questa nuova era fu il Sassicaia del Marchese Incisa della Rocchetta del 1968 a Bolgheri in Maremma, seguito nel 1971 dalle prime annate di Tignanello del Marchese Piero Antinori e Montevertine di Sergio Manetti nel Chianti Classico. Questi vini erano stilisticamente molto diversi, ma la filosofia innovativa che li ha prodotti li ha uniti, cambiando profondamente l'alta viticoltura italiana e portandola nell'era moderna.

Con il Sassicaia l'idea decisiva è stata quella di tralasciare completamente il Sangiovese, che a Bolgheri ha problemi di maturazione, e di affidarsi ai vitigni bordolesi Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Nel caso del Tignanello, la parte principale della cuvée era costituita da Sangiovese ed era composta da circa il venti per cento di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Se si tiene conto che negli anni '70 e '80 il clima in Toscana era più fresco di oggi, si spiega perché si cercasse di armonizzare i problemi di maturazione con il Cabernet nel Chianti Classico.

Il percorso con il Sangiovese in solitario, che Sergio Manetti e Klaus Reimitz hanno intrapreso per primi a Montevertine, è stato decisamente più rischioso. Il fallimento di un'annata rappresenta sempre un pericolo economico in viticoltura. La scelta di un'uva unica, le cui debolezze in annate difficili non possono essere compensate con l'aggiunta di un altro vitigno, costringe a guardare ancora più intensamente questo vitigno in modo da poter creare vini esso il cui gusto si basa sull'armonia e la finezza.

Poiché Klaus Reimitz vede il frutto naturale e la struttura del Sangiovese come qualcosa di fragile e delicato, per l'invecchiamento non utilizza barrique, ma botti ovali da millecinquecento litri. “Il legno non ha lo scopo di aromatizzare il vino”, sottolinea, “è solo un contenitore in cui il mio vino matura”. Reimitz dà al suo vino il tempo di cui ha bisogno in ogni fase di sviluppo. A seconda delle caratteristiche dell'annata, il vino matura in botti da ventiquattro a ventisei mesi. Non avviene alcuna chiarifica, né filtrazione. Durante il lungo e attento processo di invecchiamento il vino diventa stabile da solo.

Ogni fase della vinificazione è eseguita con cura e attenzione. Per Klaus Reimitz il momento della rimozione del lievito è il momento cruciale nella vinificazione perché, a suo avviso, ha un'influenza significativa sulla qualità del vino. "Prima dell'estrazione del lievito, provo molto, ci penso, riprovo, ripenso e ad un certo punto arrivo a una decisione."

In ogni annata, Klaus Reimitz si preoccupa di “fino a che punto si può arrivare con il vino”. Per lui la questione non è quale sia l'annata migliore, perché ogni annata è diversa e ha il suo volto. Come l'annata 2011, che si presenta nel bicchiere con un bel rosso rubino trasparente. Il suo profumo unisce intensità a freschezza e grazia, fresco ad aromi caldi. Il suo gusto, con la sua enorme complessità e raffinatezza, sviluppa uno stile schietto che appare diretto, ma non grossolano, ma piuttosto aggraziato e senza peso. L'annata 2012 ha una sostanza enorme e un potenziale elevato; È un vino meraviglioso con una propria espressione, che unisce la sua freschezza con tannini setosi e frutti di ciliegia selvatica in modo così sublime e vivace che puoi immaginare l'intensità di gusto che sprigionerà un giorno quando avrà raggiunto la piena maturità.

Anche per quanto riguarda il marketing Klaus Reimitz segue la sua strada per mantenere la sua indipendenza e i suoi standard di qualità. Poiché questo è possibile solo con una produzione molto limitata che può progettare interamente da solo, ce n'è ben poco disponibile nei negozi non è possibile acquistare nemmeno una bottiglia di “REIMITZ”. Per l'annata 2011 i litri totali sono stati solo millecinquecento. L'enologo li divise in quarantasette lotti. Ogni lotto contiene trenta litri, imbottigliati in ventiquattro bottiglie normali (0,75 litri ciascuna), sei magnum (1,5 litri ciascuna) e una doppia magnum (3 litri). I lotti sono stati venduti direttamente agli amanti del vino. Sarà così anche per l'annata successiva, la 2012, i cui lotti verranno messi in vendita questa primavera.

Prima che Klaus Reimitz diventasse viticoltore, restaurò i mobili rinascimentali e li riportò al loro stato di conservazione precedente. Parte dell'identità del restauratore è ammettere di aver restaurato: lo si vede con una lente d'ingrandimento. L'enologo Reimitz ha un approccio simile: estrae le possibilità disponibili dall'uva. Il vino non potrà mai essere migliore di quello che produce l'uva. Reimitz non costruisce vini contro natura e non si affida all'effetto a breve termine di aromi, colore, profumi e consistenza. Cerca piuttosto i valori che possono confluire stabilmente nel vino e mantenersi vivi durante tutta la sua fase di sviluppo. Non si tratta dell'effetto dei singoli componenti come acidi, tannini o alcol, ma piuttosto dell'espressione del carattere del vino durante tutto il suo ciclo di vita.

Gli amanti degli eleganti vini del Chianti rimarranno sempre incantati dalla finezza, dalla freschezza e dalla profondità che ispirano il Sangiovese “REIMITZ”.

Con questa visione sviluppò gli stabilimenti di Montevertine - e così anche i “REIMITZ”. L'armonia interiore del vino non è una riduzione del senso di omissione, come nel caso dei concentrati o delle essenze forzate del vino. Armonia significa piuttosto rinascita, condensazione dell'essenziale.

Per Klaus Reimitz il fattore decisivo nella vinificazione sono il costante equilibrio e le possibilità di questo processo: quand'è il momento giusto per fare qualcosa o non fare qualcosa? Bisogna aspettare un attimo prima di estrarre il lievito oppure no? Ciò include anche la consapevolezza che le decisioni in vinificazione sono irreversibili e che un vino non dimentica mai nulla. “La somma di tutte queste esperienze si traduce in qualità. Non esiste il troppo, è come la nascita, il vino è sempre in movimento." Klaus Reimitz non si affida a valori misurati e parametri tecnici, ma al suo istinto, alla sua intuizione formata attraverso l'esperienza. "Alla fine, sei solo il tuo naso e la tua bocca."

Un grande vino, come una grande opera d'arte, non può essere completamente pensato e progettato. Questa peculiarità fa parte dell'essenza della vinificazione: si esprime stilisticamente nel vino attraverso la simultaneità di finezza e intensità. Può contenere anche delle pause, rendendolo inimitabile e unico, semplicemente bellissimo. “REIMITZ” è una pianta che esprime la bellezza del vino toscano.

Numero 1/2015

Lascia un commento