FINE Das Weinmagazin

REIMITZ oder die Schönheit des Weins

(Text Till Ehrlich, Fotos Marc Volk)

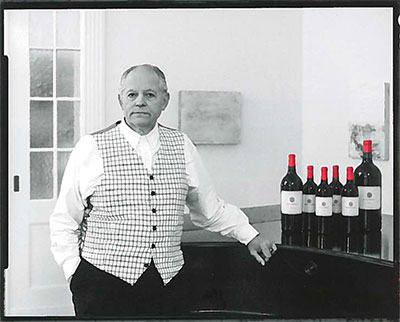

Sangiovese solo: „REIMITZ“ ist ein neuer toskanischer Kultwein aus dem Chianti Classico. Doch er ist tief in der Tradition feinster italienischer Gewächse verwurzelt. Dafür steht der Winzer Klaus Johann Reimitz, der diesen raren Wein im Alleingang produziert.

Klaus Johann Reimitz hat fünfundzwanzig Jahrgänge des Weinguts Montevertine von Sergio Manetti in Radda im Chianti Classico mitgestaltet, darunter den reinsortigen Sangiovese „Le Pergole Torte“, ein Juwel des feinen italienischen Weins, das in seiner stilbildenden Bedeutung für die italienische Weinrenaissance dem Tignanello und Sassicaia mindestens ebenbürtig ist. Seit 2011 produziert Klaus Reimitz, Jahrgang 1951, nun einen reinsortigen Sangiovese in Eigenregie. Lediglich eintausendfünfhundert Liter wurden davon für die Premiere abgefüllt. Die Trauben wachsen in einer kleinen Parzelle, die zum Weingut Poggio al Sole in der Gemarkung Tavarnelle gehört, einem Ort, der im Herzen des Chianti Classico oberhalb der tausendjährigen Vallombrosaner-Abtei Badia a Passignano liegt, nur eine halbe Stunde von Florenz entfernt.

Schon der erste Jahrgang war ein Wurf. Er verkörpert den Geschmack der Sangiovesetraube auf eine unmittelbare, anmutige Art: nicht laut, sondern sehr harmonisch, fein und differenziert. Eine Traubensorte, ein Weingarten, ein Fass, ein Winzer, ein Wein. Kein Eichenaroma, keine Toastnoten, kein Kitsch. Ohne Cabernet, ohne Merlot, ohne Canaiolo, ohne Colorino.

Dieser Rotwein, der lapidar den Namen des Winzers trägt, „REIMITZ“, ist so etwas wie die Summe eines toskanischen Winzerlebens. Das Etikett wirkt unspektakulär, elegant, zeugt von Stilsicherheit und Zeitlosigkeit, als sei es schon seit Jahrzehnten da. Doch es ist erst 2013 für den „REIMITZ“ entworfen worden.

Bei diesem Wein geht es um scheinbar einfache Dinge, um gute Farbe, guten Duft, guten Geschmack. Nichts Gekünsteltes also, nur das es nicht leicht ist, das Einfache zur Vollendung zu bringen. So, wie etwa in der feinen Küche die gekonnte Zubereitung von Eierspeisen oder Pasta zu den höchsten Schwierigkeitsgraden zählt. Einfach bedeutet nicht, dass es leicht zu machen ist. Man muss die alte etruskische Rebsorte Sangiovese wirklich verstehen. Dazu braucht ein Winzer die Erfahrung aus dem Auf und Ab vieler Jahrgänge, aus guten, durchschnittlichen, schwierigen. Kurz: ein intensives Winzerleben. „Sangiovese ist eine ganz zarte, feine Sache. Kein Bauernwein“, sagt Klaus Reimitz.

Man muss sich die Toskana Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts als eine landwirtschaftlich geprägte Landschaft vorstellen, die nichts mit ihrem heutigen Erscheinungsbild zu tun hatte. Lange Zeit wurde hier europäische Geschichte geschrieben, doch damals schien es nicht so, als hätte sie noch eine Zukunft. Das toskanische Landschaftsgefüge, zu dem seit etruskischer Zeit der Weinbau und die bäuerliche Agrikultur gehörten, war im Niedergang. Das Alte war nicht mehr lebensfähig und das Neue noch nicht sichtbar. An Tourismus war nicht zu denken. Lähmende Stille lag über dem toskanischen Hügelland: Viele Höfe und Landsitze waren verwaist, Felder, Weiden und Weinberge lagen brach. Und mit ihnen ging allmählich auch die Jahrtausende alte bäuerliche Kultur der Toskana verloren. Der Sangiovese, das Blut des Jupiter, der hier seit etruskischer Zeit kultiviert worden war, wurde oft dem Chianti beigemischt und dabei mit Weißwein der Massensorte Trebbiano verdünnt.

Der Weinbau lag wirtschaftlich am Boden wie die gesamte traditionelle bäuerliche Landwirtschaft. In Folge von Halbpacht und Landflucht war jahrzehntelang nicht mehr investiert worden, weder in Weinberge und Kellereien noch in zündende Ideen und Konzepte, wie man den einst bedeutenden toskanischen Weinbau wiederbeleben könnte. Doch noch im Vergehen zeigte das toskanische Hügelland seine Schönheit, weil im Schönen eine Ahnung des Unvergänglichen enthalten ist. Diese Schönheit zog eine kleine Schar von Menschen an, die von der Anmut der Toskana berührt worden waren.

1967 erwarb der Stahlhändler Sergio Manetti (1921 bis 2000) aus Poggibonsi eines dieser verwaisten Anwesen: Montevertine - der Berg, durch den der Wind geht. Die Farm sollte ursprünglich nur ein Feriendomizil sein. Doch der Hügel mit seinem seit dem 11. Jahrhundert bewirtschafteten Hof und knapp vierzig Hektar Land hat Manetti in seinen Bann gezogen. Er war nicht nur Geschäftsmann, sondern ein Mensch mit Bildung und Sinn für Kultur, für Literatur und die schönen Künste, der insbesondere die Kulinaria und den Wein schätzte. Schon 1968 ließ Sergio Manetti zwei Hektar Sangiovese-Reben pflanzen, und mit dem Jahrgang 1971 präsentierte er stolz seinen ersten Wein, einen schönen Chianti Classico, der ihm Mut machte, sich weiter in dieses Abenteuer hineinzubegeben.

Zu dieser Zeit kam ein junger Deutscher, Klaus Johann Reimitz, aus dem Rheinland nach Perugia, um Italienisch zu lernen und an der 1573 gegründeten Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci Kunstgeschichte zu studieren; er wollte Restaurator werden. Hier begegnete er dem Professor und Kunsthistoriker Roberto Manetti, dem jüngeren Bruder von Sergio Manetti. Roberto gab dem jungen Reimitz einen Rat mit auf den Weg: „Wenn du etwas machst, Klaus, dann richtig und ernsthaft.“

Im Mai 1981, an seinem dreißigsten Geburtstag, kam Klaus Reimitz nach Montevertine. Die Stille, die auf dem Hügel herrschte, gehörte zu den ersten intensiven Eindrücken an diesem Ort: „Es gab keine Touristen, nicht einmal Vogelgezwitscher, weil Singvögel damals in der Toskana noch gejagt und gegessen wurden“, erinnert er sich. Damals wollte er noch Restaurator werden und nur ein Jahr auf dem Weingut bleiben. Doch es kam anders, er entschied sich für den Weinbau, und aus einem Jahr wurden viele. Klaus Reimitz heiratete Sergio Manettis Tochter. Die Weine der Azienda Agricola Montevertine entwickelte er zusammen mit seinem Schwiegervater weiter. Insgesamt fünfundzwanzig Jahrgänge Montevertine hat Klaus Reimitz mitgestaltet.

„Ich war jung“, sagt er heute. „Die Freude bestand darin, an der Werdung eines Weins beteiligt zu sein, der schön war.“ Der Begriff des Schönen ist vielleicht ein Schlüssel, um Klaus Reimitz und seinen Wein zu verstehen. Er beruht nicht auf einem technologisch geprägten Optimierungsglauben, sondern auf ästhetisch gebildetem Denken. Reimitz mag es nicht, Weine als groß zu bezeichnen. Einen Wein, der für ihn gelungen ist, nennt er „schön“, und man ahnt, dass in dem Wort die ganze Ideengeschichte des Schönen mitschwingt, insbesondere der Gedanke, dass die ordnende Form des Schönen das Schwere in die Leichtigkeit zu heben vermag.

Das Weingut Montevertine hat die Tradition des feinen toskanischen Weins von innen her erneuert, obwohl oder weil es für toskanische Maßstäbe ein relativ junges Weingut ist: Waren die 1970er Jahre die Phase des Aufbaus von Montevertine, so wurden in den Achtzigern die Toskana und ihre Weine entdeckt, in den neunziger Jahren folgte dann der weltweite Ruhm von Montevertine, dessen Symbol der Spitzenwein „Il Pergole Torte“ war.

Sergio Manetti starb im November 2000 im Alter von neunundsiebzig Jahren. Nach seinem Tod gestaltete Klaus Reimitz den Generationenwechsel, bei dem die Verantwortung an Sergios Sohn Martino Manetti überging. 2005 war der letzte Montevertine-Jahrgang von Klaus Reimitz. Noch heute lebt er auf Montevertine. „Hier bin ich geschützt, habe meinen Umgebungsschutz, in Asien etwa wäre ich ganz allein mit meinem Wein.“

Sein Wein, der „REIMITZ“, kommt aus einer ein Hektar großen Rebparzelle, die Klaus Reimitz liebevoll „Boronzky“ genannt hat, nach seiner russischen Urgroßmutter. Dass es den „REIMITZ“ gibt, ist nicht zuletzt treuen Freunden zu danken, die Klaus Reimitz beigestanden und ihn in seinem Vorhaben, einen eigenen Wein zu machen, bestärkt und untertstützt haben. Einer von ihnen ist der Schweizer Johannes Davaz, der Besitzer des Weinguts Popggio al Sole. Er hat ihm die Rebparzelle verpachtet und läßt Klaus Reimitz im Weinkeller von Poggio al Sole seinen eigenen Wein in eigenen Fässern herstellen.

Sangiovese gilt wie der Pinot Noir als schwierige und anspruchsvolle Sorte, sowohl im Weinberg als auch im Keller. Und Sangiovese solo ist für einen Winzer noch mal eine besondere Herausforderung, weil die Sorte langsam und spät reift, weshalb sie im Herbst durch Nässe gefährdet ist. Sie kann sehr harte Tannine und Säuren haben, besonders dann, wenn die Erträge zu hoch sind und die Trauben nicht ausreifen konnten. Auch zu viel Wärme ist ihrer Qualität abträglich, der Wein wird dann eindimensional, alkoholisch und süßlich, wie man es etwa von einigen Brunello-Jahrgängen her kennt.

Dagegen bieten die kühleren Höhenlagen des Chianti Classico wie Tignanello, Montevertine oder Poggio al Sole ideale Vegetationsbedingungen für den Sangiovese, was Eleganz, Komplexität und Langlebigkeit betrifft. Aber auch hier läßt sich Qualität nur durch hohen Pflegeaufwand im Weinberg erreichen, und mit viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung im Keller. Sind diese Faktoren nicht gegeben, bekommt der Sangiovese schnell einen rauen Ausdruck. Deswegen beruht die Grundidee des Chianti-Classico-Weins auf einer Überlegung des italienischen Staatsmanns und Winzers Barone Bettino Ricasoli (1809 bis 1880) aus dem Jahr 1840. Demnach sollte die Rauheit des Sangiovese in einer Cuvée mit Sorten wie Canaloio und Mammolo gefälliger gemacht werden. Bis zum Jahrgang 2006 war sogar die Verdünnung mit Weißweinsorten wie Malvasia und Trebbiano weingesetzlich erlaubt.

Der Paradigmenwechsel im italienischen Spitzenweinbau begann Ende der 1960er Jahre. Er brachte den Bruch mit Ricasolis überholter Chianti-Formel aus dem 19. Jahrhundert: Statt den Sangiovese mit anderen Sorten zu verdünnen und „weicher“ zu machen,wie es das Consorzio del Vino Chianti Classico Gallo Nero vorschrieb, ging es nun darum, durch eine bessere Pflege im Weinberg und im Keller die Qualität zu erhöhzen. Die geschah durch eine drastische Reduzierung der Erntemenge, durch hochwertigere Rebpflanzen und erhöhte Pflanzdichte, die den Ertrag zusätzlich auf natürliche Weise senkt.

Entscheidend war aber auch ein anderer Anbaustil, mit dem durch den Einsatz von Barriques und die Einführung des gezielten biologischen Säureabbaus in Italien Neuland betreten wurde. Der erste Wein dieser neuen Ära war der 1968er Sassicaia von Marchese Incisa della Rocchetta in Bolgheri in der Maremma, 1971 folgten im Chianti Classico die ersten Jahrgänge des Tignanello von Marchese Piero Antinori sowie des Montevertine von Sergio Manetti. Diese Weine waren stilistisch sehr unterschiedlich, doch die bahnbrechende Philosophie, die sie hervorgebracht hatte, verband sie, veränderte den italienischen Spitzenweinbau nachhaltig und führte ihn in die Moderne.

Beim Sassicaia war die entscheidene Idee gewesen, den Sangiovese, der in Bolgheri Reifeprobleme hat, ganz wegzulassen und auf die Bordelaiser Sorten Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc zu setzen. Beim Tignanello wiederum bestand der Hauptteil der Cuvée aus Sangiovese und wurde mit etwa zwanzig Prozent Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc komponiert. Wenn man berücksichtigt, dass in den 1970er und 1980er Jahren das Klima in der Toskana kühler war als heute, erklärt sich, warum man Reifeprobleme auch im Chianti Classico mit Cabernet zu harmonisieren suchte.

Der Weg mit Sangiovese solo, den Sergio Manetti und Klaus Reimitz auf Montevertine als Erste eingeschlagen haben, war erheblich riskanter. Das Misslingen eines Jahrgangs stellt im Weinbau immer auch eine wirtschaftliche Gefahr dar. Sich für eine einzige Traube zu entscheiden, deren Schwächen in schwierigen Jahren nicht durch die Zugabe einer anderen Rebsorte ausgeglichen werden können, zwingt dazu, sich mit dieser Rebsorte noch intensiver zu befassen, damit aus ihr Weine entstehen können, deren Geschmacksbild auf Harmonie und Feinheit beruht.

Da Klaus Reimitz die natürliche Frucht und Struktur des Sangiovese als etwas Fragiles und Zartes versteht, benutzt er beim Ausbau keine Barriques, sondern ovale Eintausendfünfhundert-Liter-Fässer. „Das Holz soll den Wein nicht aromatisieren“, betont er, „es ist nur ein Behälter, in dem mein Wein reift.“ Reimitz gibt seinem Wein in jeder Entwicklungsphase die Zeit, die er benötigt. Je nach Jahrgangseigenschaft reift der Wein vierundzwanzig bis sechsundzwanzig Monate im Fass. Es gibt keine Schönung, keine Filtration. Während des langen behutsamen Ausbaus wird der Wein von selbst stabil.

Jeder Schritt der Weinherstellung geschieht mit Bedacht und Sorgfalt. So ist der Zeitpunkt des Hefeabzugs für Klaus Reimitz der entscheidende Moment beim Ausbau, weil er seiner Meinung nach einen signifikanten Einfluss auf die Qualität des Weins hat. „Vor dem Hefeabzug probiere ich viel, denke darüber nach, probiere wieder, denke wieder nach, und irgendwann komme ich zu einer Entscheidung.“

Klaus Reimitz beschäftigt sich in jedem Jahrgang damit, „wie weit man mit dem Wein kommen kann.“ Es geht ihm dabei nicht darum, welcher Jahrgang der bessere ist, denn jeder Jahrgang ist anders, hat sein eigenes Gesicht. So wie der Jahrgang 2011, der im Glas ein wunderschönes transparentes Rubinrot zeigt. Sein Duft verbindet Intensität mit Frische und Anmut, kühle mit warmen Aromen. Sein Geschmack entfaltet bei enormer Komplexität und Geschliffenheit eine ungekünstelte Art, die direkt, aber nicht grob, sondern anmutig und schwerelos wirkt. Der Jahrgang 2012 besitzt enorme Substanz und hohes Potential; es ist ein wunderbarer Wein mit ganz eigenem Ausdruck, der seine Frische mit seidigen Tanninen und wilder Kirschfrucht derart sublim und lebendig komponiert, dass amn ahnt, welche geschmackliche Intensität er freisetzen wird, wenn er eines Tages seine volle Genussreife erreicht hat.

Klaus Reimitz geht auch bei der Vermarktung einen eigenen Weg, um sich sowohl seine Unabhängigkeit als auch seinen Qualitätsanspruch zu bewahren. Weil dies nur bei einer stark begrenzten Produktion geht, die er vollkommen allein gestalten kann,gibt es eben nur sehr wenig davon, man kann nicht mal eben eine Flasche „REIMITZ“ im Handel kaufen. Beim Jahrgang 2011 waren es insgesamt nur fünfzehnhundert Liter. Die hat der Winzer in siebenundvierzig Lots aufgeteilt. Jedes Lot umfasst dreißig Liter, abgefüllt in vierundzwanzig Normalflaschen (à 0,75 Liter), sechs Magnums (à 1,5 Liter) und eine Doppelmagnum (3 Liter). Die Lots wurden direkt an Weinliebhaber verkauft. So wird es auch beim Folgejahrgang 2012 sein, dessen Lots in diesem Frühjahr angeboten werden.

Bevor Klaus Reimitz Winzer wurde, arbeitete er Renaissancemöbel auf und setzte sie in einen früheren Erhaltungszustand. Zur Identität des Restaurators gehört es zuzugeben, dass er restauriert hat: Man kann es mit der Lupe sehen. Der Winzer Reimitz geht ähnlich vor: Er holt die vorhandenen Möglichkeiten aus der Traube heraus. Der Wein kann nie besser werden als das, was die Traube hergibt. Reimitz konstruiert keine Weine gegen die Natur und setzt nicht kurzfristig auf die Wirkung von Aromen, Farbe, Düften und Konsistenz. Vielmehr sucht er nach den Werten, die im Wein dauerhaft zusammenkommen können und in seiner gesamten Entwicklungsphase lebendig bleiben. Hier geht es nicht um die Wirkung von Einzelkomponenten, wie Säure, Tannine oder Alkohol, sondern darum, den Charakter des Weins in seiner gesamten Lebensspanne zum Ausdruck zu bringen.

Von so viel inspirierender Finesse, Frische und Tiefe, wie sie den Sangiovese „REIMITZ“ auszeichnen, lassen sich Liebhaber eleganter Chianti-Weine immer aufs Neue verzaubern.

In dieser Anschauung hat er die Gewächse von Montevertine entwickelt - und so auch den „REIMITZ“. Die innere Harmonie des Weins ist dabei keine Reduktion im Sinne des Weglassens, wie es etwa bei forcierten Weinkonzentraten oder -essenzen praktiziert wird. Vielmehr bedeutet die Harmonie ein Aufleben, eine Verdichtung des Wesentlichen.

Das ständige Ausbalancieren, die Möglichkeiten dieses Prozesses sind für Klaus Reimitz das Entscheidende bei der Weinherstellung: Wann ist der richtige Moment etwas zu tun oder zu lassen? Wartet man noch einen Moment mit dem Hefeabzug oder nicht? Dazu gehört auch das Wissen, dass Entscheidungen bei der Weinherstellung irreversibel sind und dass ein Wein nichts vergisst. „Die Summe all dieser Erfahrungen ergibt die Qualität. Es gibt kein Zuviel, es ist wie eine Geburt, der Wein ist immer in Bewegung.“ Klaus Reimitz verlässt sich nicht auf Messwerte und technische Parameter, sondern auf sein Gespür, seine durch Erfahrung gebildete Intuition. „Am Ende ist man nur Nase und Mund.“

Ein Großer Wein kann ebenso wie ein großes Kunstwerk nicht restlos ausgedacht und geplant werden. Diese Eigenheit gehört zum Wesen des Weinmachens: Sie kommt im Wein stilistisch zum Ausdruck durch die Gleichzeitigkeit von Feinheit und Intensität. Sie kann auch Brüche enthalten, wodurch sie unnachahmlich und einzigartig wird - eben schön. „REIMITZ“ ist ein Gewächs, das die Schönheit des toskanischen Weins zum Ausdruck bringt.

Ausgabe 1/2015

Hinterlassen Sie einen Kommentar